Inflation in Deutschland: Woher die Preissteigerungen kommen

- Von stadt-waldbroel-magazin/li>

- 697

- 02/09/2022

Mehr Wirtschaftsthemen finden Sie hier

Das Leben in Deutschland teurer geworden: Die Post hat das Porto erhöht, die Preise für Gemüse im Supermarkt haben angezogen, auch bei den Heizkosten muss man tiefer in die Tasche greifen.

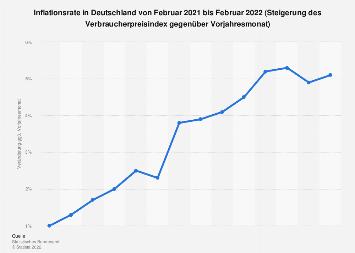

Mit zuletzt über fünf Prozent erreichte die Inflationsrate in Deutschland den höchsten Wert seit drei Jahrzehnten. Die Deutschen lässt das um ihre finanzielle Sicherheit bangen.

Dabei ist die Sorge, die diese Preissteigerung bei den Deutschen auslöst, sogar größer als die um Coronavirus-Pandemie und Ukraine-Krise. Das zumindest ist das Ergebnis des "Sicherheitsreports" vom Centrum für Strategie und Höhere Führung und des Instituts für Demoskopie Allensbach.

Inflation beunruhigt die Deutschen

Befragt wurden dafür im Januar insgesamt 1090 Deutsche ab 16 Jahren. 70 Prozent gaben an, wegen des starken Preisanstiegs beunruhigt zu sein.

Jeder Zweite fühlt sich von den Folgen der Inflation persönlich bedroht – vor einem Jahr war das noch nicht einmal jeder Dritte. "Die aktuelle Preissteigerung ist sehr hoch im Vergleich zu dem, was wir in den letzten Jahrzehnten erlebt haben", sagt auch Volkswirt Karl Brenke.

Man sehe dasselbe Phänomen aber auch in anderen Ländern der Euro-Zone und in den USA. Dort betrug die Inflation Ende des Jahres sogar sieben Prozent.

Gestiegene Energiepreise als Ursache

"Der entscheidende Faktor für diese Inflationsraten sind die Energiepreise", sagt Experte Brenke. Die Preise für Rohöl und Gas würden kräftig durchschlagen und trieben in den einzelnen Ländern die Inflation nach oben.

Das sieht auch Wirtschaftswissenschaftlerin Kerstin Bernoth so. "Bei den Energiepreisen spielen geopolitische Konflikte wie die Spannungen mit Russland eine Rolle, aber auch die Energiewende verteuert aktuell fossile Energie", sagt sie. Brenke bestätigt: "Die deutsche Politik setzt aktuell darauf, die fossilen Energiepreise zu erhöhen, die CO2-Besteuerung hat am Jahresanfang gegriffen". In Deutschland habe der Staat die Teuerung also noch zusätzlich angeschoben.

In der aktuellen Lage könne die Regierung kaum etwas gegen die Preissteigerung bei Öl und Gas tun. "Man kann nur abwarten, dass das Säbelrasseln aus Russland aufhört und diplomatische Lösungen gefunden werden", so Brenke.

Ob sich die bisher eher sektoralen Preissteigerungen, etwa im Energiebereich, auf breiter Basis in Europa festsetzen, bleibe abzuwarten, sagt auch Expertin Bernoth.

Steigende Preise: Fast jedem Zweiten fehlt Spielraum

Der Anstieg der Verbraucherpreise schränkt den finanziellen Spielraum vieler Menschen ein. Manche sorgen sich, dass sie ihren Lebensunterhalt nicht mehr bestreiten können.Auch die Pandemie spielt bei den Preissteigerungen aus Expertensicht eine Rolle. "In mehreren Sektoren gibt und gab es Lieferengpässe", erinnert Bernoth. Besonders der Mangel an Computerchips wurde viel zitiert, aber es fehlt auch weiteres Material im verarbeitenden Gewerbe.

Turnschuhe und Fahrräder können ebenso betroffen sein wie Geschirrspüler und Autoersatzteile. Im Lockdown waren Produktion und Logistikkapazitäten heruntergefahren, bei der schnell angezogenen Nachfrage kamen Unternehmen nicht hinterher.

"Die Haushalte haben während der Pandemie viel gespart, weil sie im Lockdown nichts ausgeben konnten. Eine starke Nachfrage aufgrund der Erholung nach der Pandemie und den Ersparnissen trifft jetzt auf ein verknapptes Angebot", analysiert Bernoth. Oftmals hakt es aber noch beim Transport – es mangelt an Schiffen und Containern, die Frachtraten sind angestiegen.

Brenke vermutet, dass sich ein weiterer Faktor auf die Lage auswirken könnte: "Die Mindestlöhne werden in Deutschland in diesem Jahr um sechs Prozent angehoben", erinnert er.

Seit Jahresbeginn beträgt der Mindestlohn 9,82 Euro pro Stunde, in der zweiten Jahreshälfte steigt er planmäßig auf 10,45 Euro. Ein Gesetzentwurf des Bundesarbeitsministeriums sieht noch 2022 einen Anstieg auf 12 Euro vor.

Sorge vor Preis-Lohn-Spirale

Brenke sieht dadurch Jobs in Gefahr. "Die erstmalige Einführung des Mindestlohns erfolgte bei einer relativ geringen Inflation, da haben die Verbraucher einen Mindestlohn auch akzeptiert", blickt er zurück.

Die Deutschen seien trotzdem genauso häufig zum Friseur gegangen, hätten nicht auf Taxifahrten verzichtet oder flächendeckend Zeitungsabos gekündigt.

"Wenn jetzt die Mindestlohnanhebung aber in einem Umfeld starker Inflation stattfindet, müssen die Verbraucher stärker auf ihre Ausgaben achten", erklärt Brenke. Manche dürften dann ihre Ausgaben reduzieren – und das wiederum könnte Arbeitsplätze kosten.

Höhere Preise durch höhere Löhne

"Es wäre auch ein Problem, wenn die hohe Inflation dazu führen würde, dass eine Preis-Lohn-Spirale losgetreten wird", warnt Brenke. Gemeint ist damit folgendes Szenario: Die Gewerkschaften fordern aufgrund gestiegener Preise höhere Löhne. Wenn ein Arbeitgeber seinen Angestellten mehr zahlen muss, führt das am Ende aber wiederum zu höheren Preisen.

"Wenn die Preissteigerung, die jetzt von außen kommt, von Gewerkschaften genutzt wird, um höhere Löhne durchzusetzen, dann kommt die Inflation später zu einem erheblichen Teil von innen", sagt Brenke.

Vor der deutschen Regierung sehen die Experten aber noch einen anderen Akteur am Zug: "Hauptsächlich sind die Zentralbanken für Preisstabilität verantwortlich, das ist nicht das Mandat des Staates", betont Bernoth. Die Politik könne eher sektoral eingreifen und Steuern auf bestimmte Produkte temporär senken oder bestimmte Zuschüsse zahlen.

Haushalte mit niedrigem Einkommen seien überproportional von der Inflation betroffen. "Die Politik kann sich hier zur Aufgabe setzen, etwas zu tun, dass es überhaupt nicht so viele Haushalte am Existenzminimum gibt", sagt Bernoth.

EZB könnte Zinsen anheben

Die Inflation müsse sehr ernst genommen werden. "Die Zentralbanken müssen nun sehr wachsam in den kommenden Monaten sein und gegebenenfalls handeln", betont Bernoth.

Hier gebe es immer noch Zweifel, ob und wann die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinsen anheben werde. "Sollte das allgemeine Preisniveau und dazu auch die Löhne in den kommenden Monaten weiter steigen, dürfte das notwendig sein", schätzt Bernoth.

Wann die Preise wieder sinken werden – das können auch die Experten schwer voraussagen. "Es sind gerade sehr große Unsicherheiten da", sagt Bernoth. Der Produktionsstau dürfte bald abebben, bei den Energiepreisen sei noch keine Besserung in Sicht. "Tendenziell werden die Preise aber im Laufe des Jahres rückläufig sein", schätzt sie.

Über die Experten:Prof. Dr. Kerstin Bernoth ist stellvertretende Leiterin der Abteilung Makroökonomie am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung Berlin und lehrt an der Hertie School of Governance Berlin. Die Forschungsinteressen der Wirtschaftswissenschaftlerin liegen im Bereich empirische Finanzmarktforschung, Geld- und Fiskalpolitik sowie Finanzstabilität.Karl Brenke ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Konjunkturpolitik am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung Berlin (DIW). Er studierte Soziologie, Volkswirtschaftslehre und Statistik an der Freien Universität Berlin.Verwendete Quellen:

Todesfall